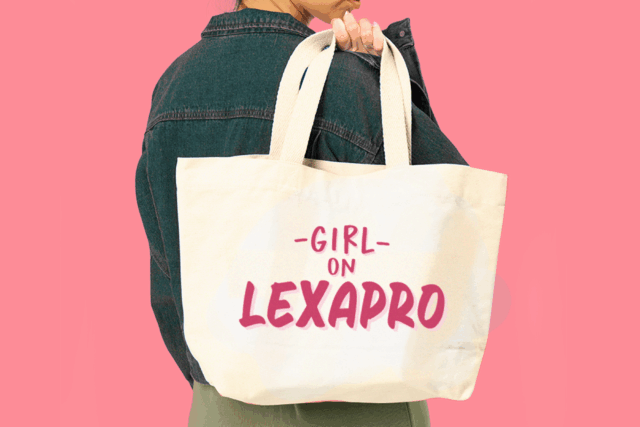

En Estados Unidos, una tendencia en redes sociales conocida como Girls on Lexapro ha llamado mi atención —especialmente porque yo misma tomé este medicamento para combatir el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) que me aflige desde la infancia.

A primera vista, parece una estrategia para generar conciencia sobre la salud mental, pero en realidad trivializa el uso del medicamento al convertirlo en una especie de accesorio de bienestar.

Lexapro (o escitalopram) es un antidepresivo conocido como inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS). Se utiliza principalmente para tratar la depresión mayor y otros trastornos de ansiedad, como el TOC. Este fenómeno no es casual. Las farmacéuticas han perfeccionado lo que el autor James Davies llama la mercantilización del sufrimiento, transformando el dolor humano en una necesidad de consumo perpetuo, asegurando que la “solución” al malestar no sea la sanación, sino la dependencia. En este caso, el marketing se disfraza de autoexpresión y comunidad, pero su verdadero objetivo es vender no solo una pastilla, sino un ideal de estabilidad, seguridad y feminidad normativa.

En redes sociales—especialmente TikTok, Twitter y la app de citas Hinge—ha surgido esta narrativa, que también forma parte de una campaña hetero normativa que ha dado lugar a una tendencia que promueve relaciones binarias, donde los hombres afirman preferir a mujeres automedicadas, bajo la noción de que aquellas que parecen tener “todo bajo control” resultan más atractivas. Esto podría clasificarse, indirectamente, como una forma de docilidad femenina por elección —una sumisión de la mujer al hombre.

Y aquí entra otro factor clave: la imagen de quienes promueven el medicamento.

La mayoría son mujeres jóvenes y blancas, cuya feminidad se alinea con los estándares de belleza hegemónicos. Esto no es coincidencia, sino una estrategia estética impulsada por el mercado.

La visibilidad de estos cuerpos y rostros refuerza la idea de que el bienestar y la estabilidad emocional están ligados a un tipo específico de identidad femenina, excluyendo a mujeres racializadas y a otras que no encajan en este molde.

Foto cortesía Karina Terán

También perpetúa la narrativa de un arquetipo de ansiedad femenina más “aceptable”.

El escitalopram simboliza la tendencia a buscar soluciones químicas y rápidas para los trastornos emocionales, como si una pastilla pudiera resolver lo que muchas veces es consecuencia de factores estructurales (económicos, sociales y políticos) que afectan el bienestar emocional.

Lexapro y otros antidepresivos reflejan la cultura de la inmediatez que caracteriza al mundo moderno. Vivimos en una sociedad que busca soluciones instantáneas y eficientes.

Dentro de este modelo, las farmacéuticas y los nuevos tratamientos hegemónicos en el campo de la salud mental crean una narrativa irreal y aspiracional de superación personal.

Como si el dolor fuera una recompensa que trae logros que parecen personales, pero en realidad son parte del modelo capitalista.

En Pinterest, una plataforma conocida por su estética visual, usuarias (en su mayoría mujeres) comparten publicaciones con frascos de Lexapro u otros antidepresivos junto a diarios, libros de poesía, literatura feminista y tazas de café, dándole a la imagen un aire melancólico e incluso aspiracional.

En este caso, la medicación se convierte en un accesorio visual dentro de una narrativa de vulnerabilidad y autocuidado.

El Paradigma de la Salud Inalcanzable

Como metáfora de la fragilidad contemporánea, en un mundo donde la salud mental ocupa cada vez más espacio en el discurso público, el escitalopram puede verse como símbolo de una generación que lidia con la ansiedad y la depresión en una sociedad hiperproductiva. Su uso podría interpretarse como un signo de dependencia en un mundo donde solo quienes están medicados pueden funcionar.

En la historia de la sexualidad, Michel Foucault explica que el Estado, la ley, la medicina y la psiquiatría funcionan como dispositivos de control que ejercen efectos sobre los cuerpos. “Es imprudente olvidar que el crecimiento de un país, su tasa de población, la economía y otros aspectos fundamentales de la sociedad están ligados a la vida sexual de sus ciudadanos, a cómo utilizan sus recursos y sus experiencias”.

Por ejemplo, la masturbación masculina en la clase trabajadora funcionó como herramienta de productividad. Las fábricas incentivaban su práctica para acelerar el ritmo de producción, pero cuando comenzó a agotar a los obreros, reprimieron esas “energías inútiles”, etiquetándolas como “conductas irregulares” y prohibiendo toda práctica fuera de la procreación. Así también contribuyeron a aumentar la población que luego se alistaría en la guerra o integraría el proletariado, sosteniendo el sistema capitalista que inicialmente los forzó a funcionar con fines económicos.

“Todo síntoma es político”, dice Emiliano Exposto en Máquinas psíquicas: “El pánico o la caída de la atención son el costo subjetivo que pagamos por soportar una normalidad capitalista que nos enferma. La producción del dolor social es una condición inherente a la reproducción del capital”.

Foto cortesía Karina Terán

Diagnósticos Irrevocables y la Cosificación de las Experiencias

La comunidad médica se ha encargado de diagnosticar y tratar los problemas de salud mental como si fueran exclusivamente el resultado de un desequilibrio químico cerebral, cuando en realidad la mayoría de los factores influyentes provienen de nuestro entorno y realidad vivida. Estas son patologías ligadas a la medicación, intencionalmente disociadas del contexto que las produce.

Estas ficciones médicas demuestran que los diagnósticos patologizantes definen un pronóstico científico construido para nombrar patologías irrevocables que perpetúan el consumo de fármacos. Así se garantiza una economía para quienes los recetan, asegurando no la recuperación, sino la dependencia y la lealtad al producto.

No es casual que uno de los libros más vendidos del mundo sea el DSM-5, un manual psiquiátrico que ha llegado a las listas internacionales de bestsellers. Los diagnósticos construidos científica y políticamente funcionan como estrategia económica, patologizante y normalizadora que da sentido a la “cordura” ciudadana.

La persona “loca” es vista como anormal: excluida, aislada, institucionalizada —porque su realidad no coincide con lo que se considera “normal”. Por lo tanto, debe ser diferenciada para no alterar esa supuesta normalidad—o, más bien, la productividad. Se trata de un campo de exclusión que revela las consecuencias coercitivas y regulatorias de una sociedad que necesita organizarse para mantener funcionando la máquina capitalista.

Émile Durkheim, en su libro El suicidio (1897), hace un estudio exhaustivo de este fenómeno, demostrando que lo que creemos una decisión puramente individual responde en realidad a factores colectivos más profundos, esencialmente sociales.

Los diagnósticos construidos científicamente excluyen otras formas y factores que influyen en la salud mental de las personas, reduciéndose a saberes hegemónicos.

El ser humano es un sujeto social, por lo que no debe asumirse que sus problemas provienen únicamente de una sustancia o desequilibrio biológico.

Es importante cuestionar el enfoque químico-neurológico que consideramos como el único detonante de los trastornos de salud mental. De hecho, son más frecuentemente reacciones sociales y culturales que condiciones congénitas. Afirmar que todos nuestros problemas se deben a la falta de sustancias —y no a las circunstancias de vida—es una narrativa que necesita ser reevaluada.

Conceptos como la felicidad y el amor no son realidades intrínsecas de nuestra biología, ni elementos preconfigurados en el cerebro al nacer; son construcciones sociales que adquirimos y aprendemos a lo largo de la vida. Estas ideas son productos de sistemas culturales que moldean nuestras percepciones y experiencias.

Un ejemplo curioso aparece en una escena de Los Simpson, donde Bart experimenta culpa por primera vez después de causar caos en Springfield. Su hermana Lisa le explica que la culpa es un mecanismo de regulación de conducta, sugiriendo que actúa como un dispositivo de control social. Agrega, irónicamente, que Bart tendrá que vivir con ese sentimiento hasta el año 2025, cuando la industria farmacéutica saque una pastilla para combatirlo.

Como sugiere James Davies en su libro Sedados, el capitalismo ha logrado comercializar las emociones, estableciendo un monopolio farmacéutico que él llama la filosofía consumista del sufrimiento.

La parte más perturbadora es el proceso de creación de patologías en el DSM-5. Cito al autor:

“Algunos estudios revelan que esta expansión se produjo en gran medida por consenso dentro del comité correspondiente—es decir, a través de acuerdos entre un pequeño grupo de psiquiatras sobre la conveniencia de definir nuevos trastornos e incluirlos en el manual, los términos en que debían definirse y el umbral de síntomas que una persona debía cumplir para recibir un diagnóstico.” —James Davies

Este proceso, que aparenta ser científico, expone los mecanismos de poder descritos por Foucault. Las instituciones y los discursos hegemónicos deciden qué es verdad y quién tiene la autoridad para diagnosticar y patologizar. Así se legitiman narrativas que no solo definen nuestra “normalidad”, sino que también perpetúan un sistema en el que las personas son mantenidas en un estado de enfermedad para garantizar la venta continua de panaceas.

También es pertinente Thomas Kuhn, quien describe cómo los paradigmas dominantes en la ciencia no solo guían la investigación, sino que también excluyen formas alternativas de conocimiento. En este caso, el paradigma biomédico, sostenido por intereses comerciales, refuerza la medicalización de nuestras emociones, limitando nuestra comprensión de la salud mental a diagnósticos estandarizados y soluciones farmacéuticas.

La Dosis para Virginia Woolf

Mrs. Dalloway es una historia que narra la vida de una mujer en un solo día, a través de los pensamientos que experimenta durante 24 horas. Woolf la escribió en un período de aparente estabilidad, aunque en realidad estaba enferma. Su esposo controlaba su rutina para evitar otra recaída emocional, ya que Virginia había intentado suicidarse varias veces.

Leonard, su esposo y editor, sugería que debía descansar para evitar un deterioro.

Los médicos, hombres, explicaban que sus dolencias eran propias de su sexo, diagnosticando la experiencia femenina desde una perspectiva masculina.

Podríamos decir que Clarissa Dalloway funciona como el alter ego de Woolf, reflejando sus propias circunstancias: una depresión mal diagnosticada, feminidad, represión y el impacto de la guerra, simbolizando finalmente su propio destino—llenarse los bolsillos de piedras y ahogarse en el río Ouse.

Clarissa Dalloway, al igual que Virginia, explora los efectos destructivos del aislamiento y la falta de autonomía en la salud mental de una mujer, al tiempo que critica las estructuras patriarcales que perpetúan esas condiciones.

Clarissa Dalloway, al igual que Virginia, explora los efectos destructivos del aislamiento y la falta de autonomía en la salud mental de una mujer, al tiempo que critica las estructuras patriarcales que perpetúan esas condiciones.

El misterio en torno a la histeria (diagnóstico que supuestamente recibió Woolf) sugiere que esta enfermedad era intrínseca a las mujeres y su condición “nerviosa”. Durante mucho tiempo, incluso se justificó la masturbación femenina por parte de médicos del siglo XIX, quienes la llamaban ciencia.

El término proviene de la raíz griega hystera, que se usaba para referirse al útero.

La Mercantilización del Dolor

En su libro Mujeres invisibles, Caroline Criado Pérez describe cómo los datos moldean un mundo construido por y para los hombres. El cuerpo femenino ha sido invisibilizado y minimizado, y al no incluir la perspectiva de las mujeres, se perpetúa un sesgo masculino no intencional. Esto es lo que Simone de Beauvoir quería decir cuando afirmó:

“La humanidad es masculina, y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino en relación con él. Él es el Sujeto, él es el Absoluto; ella es la Otra”.

Girls on Lexapro no es una comunidad de apoyo —es una campaña publicitaria que vende más que un medicamento: vende una identidad, un estilo de vida y una promesa vacía de felicidad encapsulada en píldoras.

No hay nada malo en visibilizar la salud mental. El problema es financiar nuestro propio sufrimiento, manteniéndonos productivos para la misma industria que se beneficia de nuestro dolor.

Nuestro rol no debería ser el de promover una campaña que alimenta la nueva economía, sino participar en un acto de resistencia contra el mismo sistema que nos enferma para luego vendernos la cura.